Aunque parecen los nombres de personajes variopintos de un cómic de los años cuarenta (y podría haber sido así si algún dibujante hubiera tenido la idea), en realidad se trata de los algunos de los ingeniosos motes que en España se pusieron desde la segunda mitad del siglo XIX a las monedas en circulación, y se usaron en expresiones que quedaron en la impronta popular.

En nuestros tiempos el dinero en efectivo no es tan importante, pero hubo una época en la que toda persona de posición tenía que llevar consigo una bolsita con dinero colgando del refajo para poder hacer una vida normal. Por eso el bandolero soltaba aquella frase legendaria de «la bolsa o la vida», en lugar de «la cartera de Louis Vuitton o la vida».

Pero si hablamos de expresiones con orígenes curiosos, en lo que respecta a monedas se lleva la palma un término que aún hoy día usamos: la «calderilla», refiriéndose a las monedas de escaso valor. Este es un ingenioso término utilizado a partir de 1868 para referirse a las cuatro monedas de menor valor que se acuñaron (diez, cinco, dos y un céntimo), dado que estaban hechas de cobre, el mismo metal con el que por entonces se fabricaban las ollas y calderos.

“Españoles: la ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos, y resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla”.

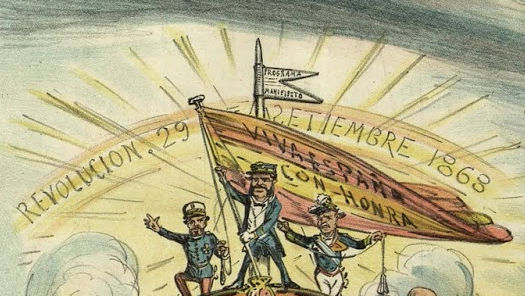

Esta frase figura al principio del pronunciamiento firmado el 19 de septiembre de 1868 por un grupo de militares sublevados capitaneados por los generales Prim y Topete, que iniciaron en Cádiz una revolución (después llamada “La gloriosa”) para destronar a la reina Isabel II. El movimiento nacido en Andalucía pronto se extendió a otros lugares del país. Isabel fue finalmente derrotada y se vio abocada al exilio, cruzando la frontera de Francia. A partir de este momento y durante seis años (1868–1874) se intentará crear en España un sistema de gobierno revolucionario, conocido como Sexenio Democrático. Una magnífica caricatura de época publicada en la Wikipedia ilustra de manera ligera y diletante las vicisitudes de esta etapa de la historia de España.

En octubre de 1868 se dictó un decreto que establecía la peseta como moneda oficial de España, un cambio que no fue bien visto por el pueblo, muy apegado a las tradiciones. El decreto ordenaba la acuñación de nuevas monedas de oro, plata y cobre. Las de oro eran «moneillas de cinco duros»; las de plata, «duros», dos pesetas y peseta. Estas monedas funcionaron poco tiempo.

La calderilla

A diferencia de las monedas más valiosas de aquella época, permanecieron gran tiempo en circulación las cuatro monedas de menor valor que se acuñaron (diez, cinco, dos y un céntimo). Estas monedas, en la parte llamada de la cara o anverso tenían, en lugar de la reina recién destronada, una matrona de aspecto griego en representación de España, vestida con una túnica ancha, a la que en Andalucía en seguida comenzaron a llamar «la mujé en camisa» (que era tanto como decir “en camisón”, ya que hasta el siglo XX no se inventó la camisa abotonada, sino que se consideraba una prenda de ropa interior y la única forma de ponérsela era pasándola por la cabeza). En el lado de la cruz o reverso se grabó un león rampante que sostenía entre sus garras un escudo ovalado con las armas heráldicas de España (todas menos la flor de lis, símbolo de la dinastía borbónica recién derrocada). De este animal, las lenguas malhabladas decían que más parecía una “perra preñá” que un fiero león. De ahí que el pueblo la bautizara como “perra gorda”.

A partir de entonces la «perra gorda» sería la de diez céntimos de peseta, la «perra chica» la de cinco céntimos y el «perro gordo» y el «perro chico» las monedas de dos y un céntimos. Con la restauración de los Borbones en España, al subir al trono Alfonso XII, se ponen en circulación nuevas monedas con el retrato del rey, pero no se retira la calderilla. Por eso, desde hace muchas décadas, “tener perras” es sinónimo de tener dinero; “no tener una perra” es lo mismo que estar en la miseria, y cuando quieres dejar de discutir dándole la razón a tu adversario le dices, aunque el tema de discusión no sea el dinero: “pa ti la perra gorda”.

Una casa de familia de seis miembros podía hacer café con un perro gordo de azúcar y una perra chica de café. Con una perra chica también podías comprar una batata asada, y por tres te vendían un cundi. Durante muchos años, las tiendas tenían hechas las medidas para poder vender el género “a perra gorda” (el antiguo “todo a un euro”): desde los bollos hasta los juegos de canicas. Al final, aquella moneda cayó en desuso y fue reemplazada en sucesivas ocasiones, pero sin embargo a los diez céntimos continuaban llamándolos “una gorda”. Quien tiene la suficiente edad sabe bien que por una gorda se podía alquilar un tebeo del Guerrero del Antifaz o comprar un cartucho de pipas de girasol para comérselas en el parque el domingo por la mañana.

El pelón y la rubia

Fuera del género de la calderilla existen más ejemplos memorables del ingenio español para ponerles motes a las monedas: tal es el caso del «pelón», que era la forma popular de referirse al duro de plata acuñado cuando Alfonso XIII era niño. En esta época era usual que el dinero en monedas tuviese un valor mucho más alto que en la segunda mitad del siglo XX, en el que la mayor parte de este valor se representaba mediante billetes. Con dos duros de Alfonso XIII podías comprar unos buenos zapatos, y con un duro tenías dinero para pagar los próximos cincuenta cafelitos del bar de la esquina.

En España son muy recordadas las «rubias» de Franco: las monedas de peseta acuñadas durante gran parte del periodo de la dictadura, debido a la aleación de latón con la que estaban fabricadas. Pero el nombre tiene un origen más preciso: durante la Segunda República, en el anverso de la moneda de peseta, en lugar de la augusta efigie del caudillo, aparecía un semblante de mujer que representaba a la nación, cuyos cabellos sí que justificaban referirse a ella como «la rubia». Para abaratar costes, con el tiempo, la aleación de latón se dejó de utilizar (las últimas monedas de peseta que existieron se fabricaron de aluminio) y el término quedó para la historia.

El duro

Mucho más recordado y conocido aún es el término «duro», referido a la moneda de cinco pesetas acuñada en España desde la segunda mitad del siglo XIX hasta prácticamente el final del siglo XX. Pero no todo el mundo es consciente de dos peculiaridades muy chulas de nuestro entrañable duro.

Primera: técnicamente, nunca existió como moneda real, sino únicamente como moneda «con valor de cuenta». Es decir: los cobros y los pagos no eran en duros sino en pesetas, que era la moneda real, aunque para contar pesetas se usaran piezas de a cinco, cada una de las cuales tenía un «valor facial» de cinco pesetas (ejem… bueno, en Gerona, en plena Guerra de la Independencia, sí se llegaron a acuñar excepcionalmente monedas con un valor facial de un duro).

Segunda: el término «duro» es más antiguo que la propia peseta que le daba su valor, puesto que proviene de la antigua moneda llamada «peso duro» o «peso fuerte», que representaba 20 reales, a diferencia del peso común, equivalente a 10 reales. La creación de los pesos y pesos fuertes se remonta a finales del siglo XV y fue en los siglos siguientes una moneda de cambio en gran parte del mundo, gracias a la expansión española en las Américas.

Al duro, a su pervivencia en el tiempo, le debemos expresiones muy populares que se siguen utilizando, a pesar de que no tienen sentido en el contexto actual, como: «no tengo un duro», «me ha faltado el canto de un duro», «nadie da duros a cuatro pesetas» o «eres más falso que un duro sevillano». Esta última expresión es realmente curiosa. Merece que conozcas la pequeña historia de estas monedas fabricadas en varios puntos de España en la segunda mitad del siglo XIX, que en realidad más que falsas podríamos considerar ilegales.

El duro sevillano: quien roba a un ladrón…

La historia es que originalmente, y durante mucho tiempo, la confianza del comercio se basaba en que el valor que la moneda representaba el valor del metal con el que estaba hecha. Es decir: una moneda de cinco pesetas debía contener una cantidad de oro o plata (en aleación con otros metales) cuyo coste se consideraba de cinco pesetas. La moneda, por tanto, contenía el metal precioso, a diferencia del billete de curso legal, que se consideraba un simple pagaré o certificado hecho al portador para no tener que cargar con la chatarra, pero que en cualquier momento se podía cambiar por las monedas reales correspondientes, que a la sazón permanecían custodiadas en el Banco de España. Fíjate que esto en teoría debía suprimir la posibilidad de inflación, ya que no se podía fabricar más moneda si no tenías el oro o la plata para fabricarla.

La historia en sí está contada con más detalle en este entretenido artículo de ABC. El problema es que en la segunda mitad del XIX se extrajo y se puso en circulación una enorme cantidad de plata (y eso hasta la pérdida de las colonias), hasta el punto de que cayó a la mitad de su valor, y la cantidad de metal de plata que contenía un duro valía en realidad algo más de dos pesetas. Sin embargo, las mismas monedas se seguían utilizando para comprar y vender, otorgándoles el mismo valor de siempre.

Esto fue hábilmente aprovechado por el gobierno, que advirtió que podía emitir moneda por el doble del valor de los metales preciosos que comprometía en su fabricación, pero hete aquí que los ingeniosos estafadores de la época se dieron cuenta de que, si el estado podía, ellos también. Se dedicaron a fabricar duros ilegales con moldes de buena factura, pero en lugar de la clásica calamina o cobre con que se hacían las monedas falsas, podían usar la misma cantidad de plata que los emitidos por el gobierno, por lo que no había diferencia de peso ni de aspecto. A cada duro puesto en circulación le sacaban como beneficio la mitad de su valor (lo mismo que el gobierno).

El pitorreo de los duros sevillanos vino porque ni el propio Banco de España era capaz de identificarlos, llegándolos a almacenar y contribuir a la circulación de estas monedas. Pese a los comentarios que circulaban en la época, no está claro que las fábricas de duros falsos estuvieran fundamentalmente en Sevilla (en realidad estarían repartidos por toda España). La expresión «más falso que un duro sevillano» tiene su origen en un bulo difundido en el parlamento español por un diputado de Gerona llamado Julià Nougues, que dijo que un conocido banquero le rechazaba duros recién cambiados en el Banco de España «por sevillanos», y la expresión terminó convirtiéndose en chascarrillo. Como vemos, los tiempos no cambian tanto como creemos.

Gianluca Malatesta, agosto de 2021