Hace un siglo y medio no todo el mundo podía permitirse una buena fotografía de estudio. A veces, la muerte llegaba antes de haber tenido ocasión de posar ante el fotógrafo para dejar un recuerdo eterno a los allegados. ¿Podríamos usar la ciencia para recuperar el tiempo perdido? Sólo unos segundos manteniendo el cadáver con los ojos abiertos en las condiciones adecuadas permitirían entregar a la familia un imborrable recuerdo del ser querido.

Esta es la historia de la fascinante tecnología que se desarrolló discretamente en torno a la fotografía de estudio post-mortem en la segunda mitad del siglo XIX.

En la época que nos ocupa la tecnología apenas acababa de adentrarse en esa aventura fascinante que es capturar las imágenes de la vida, de la misma manera que unas décadas más tarde se comenzaría a desarrollar la industria de la grabación de los sonidos. Por entonces todavía la mayoría de retratistas al natural, los que trabajaban con pincel, sanguina o carboncillo, no eran considerados artistas, sino profesionales que cumplían un propósito, dedicados a captar la imagen del cliente, como haría un fotógrafo. La profesión, como tal, estaba destinada a ser reemplazada por la magia de la fotografía.

Hacerlo posible cuando el tiempo se ha acabado

Según avanzaba el siglo XIX, el retrato comenzó a hacerse popular, y a medida la tecnología fue permitiendo la producción de copias a precios razonables, toda persona que se preciara de tener una posición en la sociedad debía disponer de su retrato fotográfico en formato CDV (Carte De Visite): albúminas fijadas sobre cartón en las que lucir palmito, con ropa de moda y complementos adecuados a la clase social que se pretendía reflejar. Estas fotos se hacían en estudio, y la visita al fotógrafo era, en sí, un acontecimiento. Para garantizar un buen resultado, el proceso requería un complejo protocolo, porque la fotografía debía tomarse siempre bajo exigentes condiciones de luz y manteniendo al sujeto dispuesto en una estudiada pose.

Ya sea por no afrontar el gasto o por no encontrar el momento, algunas veces, el tiempo se agotaba antes de la visita al estudio fotográfico, y un ser querido dejaba este mundo antes de que su imagen hubiera podido ser tomada en vida. Esto ocurría muy frecuentemente, sobre todo a principios de la segunda mitad del siglo XIX. Pronto, los familiares comenzaron a preguntarse si sería posible rectificar y obtener de alguna manera aquella imagen que no había sido tomada en vida. A fin de cuentas, para captar la fotografía de la persona fallecida no se necesitaba que hiciera gesto alguno. Una única pose con los ojos abiertos durante unos segundos significaba un recuerdo eterno para los desconsolados familiares.

Post-mortem simile-viventem

Y es así como nació la fotografía de estudio post-mortem. Las familias menos acomodadas, o menos dadas al sentimentalismo, podían optar por encargar una fotografía del finado tendido sobre la cama como si estuviera dormido (la fotografía post-mortem común). Pero para quien lo quería y se lo podía permitir se desarrolló una increíble industria que alumbró no sólo una tecnología para el soporte del cadáver (complejas máquinas utilizadas para aparentar que el fallecido se sostenía por su propio pie), sino toda una ciencia de maquillaje, acondicionamiento de la piel, e incluso una «post-producción» sobre el negativo fotográfico, que era retocado manualmente para conseguir el efecto deseado, y no siempre con buena fortuna.

En los círculos profesionales a esta variante del retrato fotográfico «post-mortem» se la conocía como «simile-viventem» para diferenciarla del «post-mortem» convencional, que no aspiraba a hacer pasar al cadáver por la persona en una actitud vital. Sin embargo, el término y la naturaleza de los servicios que se prestaban se difundieron muy poco de manera explícita en la sociedad de la época, ya que la publicidad por medios convencionales resultaba contraproducente: los fotógrafos, como parte del servicio, estaban obligados a garantizar la máxima discreción a los familiares que, una vez obtenido el recuerdo, querían mostrar la fotografía como si se hubiese tomado en vida.

De hecho, muchas de esas imágenes, verdaderas obras maestras de la tecnología del «simile-viventem», han llegado a nuestros días pasando desapercibidas como simples fotografías antiguas. Hoy día, quizás por un gusto macabro o romántico, curiosamente preferimos las que tuvieron menos éxito, es decir, aquellas en las que vemos de forma evidente que se trata de una persona fallecida. Pero son mucho más interesantes aquellas que sólo un ojo experto puede distinguir, precisamente por estar magistralmente planificadas y ejecutadas. Algunas de ellas ilustran estas páginas.

Un maquillaje de muerte

Aunque en realidad se usaba comúnmente, durante todo el siglo XIX estaba abierto el debate sobre si el maquillaje era propio de personas de buena reputación. En el caso de las mujeres, si se apreciaba demasiado maquillaje, se asociaba a la prostitución, por lo que las señoras de buena posición procuraban utilizar un maquillaje mínimo, lo imprescindible para aparentar lo que se consideraba buena salud: la piel blanca, las mejillas sonrosadas y los labios rojos.

Desde mucho tiempo atrás se conocían maquillajes que, con el tiempo, se mostraron mucho más agresivos: compuestos químicos elaborados con ingredientes que, si bien en primera instancia parecieron dar a la piel un aspecto fascinante para la época, pronto se revelaron como muy peligrosos, produciendo efectos tales como temblores faciales, parálisis muscular o incluso la muerte. En la segunda mitad del siglo XIX la industria ya había tomado buena nota de estos peligros, y la mayor parte del sutil maquillaje de las damas estaba basado en el inofensivo polvo de harina de arroz o el óxido de zinc, y el colorete con base de remolacha o carmín (tinte de cochinilla), elaborado eso sí en forma de preparados perfumados que se presentaban en sofisticados recipientes.

Pero en el tratamiento profesional de cadáveres ni los temblores, ni la parálisis ni la muerte eran un problema. Es por eso que se desarrolló toda una industria de maquillaje químico, que en personas vivas sería letal, cuyas fórmulas y compuestos han llegado a nuestros días.

El color de la piel no siempre era un problema, puesto que la palidez estaba bien considerada, pero dependiendo del momento del fallecimiento, el sujeto podía presentar parches amoratados. Para resolverlo se utilizaba un compuesto llamado «cerusa veneciana», a base de plomo blanco y vinagre. Para restaurar el brillo de los ojos se usaban a modo de colirio gotas con extracto de belladona, una flor venenosa que tiene la curiosa propiedad de hacer dilatar las pupilas, incluso en los cadáveres si éstos son recientes. Los labios y el rubor de las mejillas, si se consideraba necesario, se podían resaltar sin problemas con cinabrio, un compuesto a base de mercurio y azufre. Únicamente para perfilar pestañas y cejas se utilizaban los mismos métodos que para las personas vivas: tinte a base de aceite de ricino y carbón.

Si la persona había muerto con dolor o con un rictus extraño, no siempre era fácil obtener el aspecto de serenidad que la fotografía requería. Entonces era necesario aplicar mejunjes destinados a relajar los músculos de la cara. Este «botox» del siglo XIX era un compuesto con base de vitriolo y cera de parafina. El vitriolo es un tipo de ácido que, en estado puro, descomponía literalmente los tejidos. La cera de parafina cumplía la función de ralentizar su efecto y preservar durante un tiempo la humedad y elasticidad de la piel, pero aún así, resultaba un tratamiento realmente muy agresivo: conseguía la relajación de los músculos del rostro de manera casi inmediata, manteniendo el efecto durante el tiempo necesario para que el fotógrafo completara su trabajo, pero sólo unas horas después los tejidos quedaban degradados hasta tal punto que producía un perceptible hundimiento de los globos oculares y la deformación de la expresión facial.

Si te resulta curioso el tema del maquillaje de época victoriana, deberías saber que existe hoy día una empresa llamada LBCC Cosmetics dedicada a reproducir cosméticos que se vendían a finales del XIX y primera mitad del XX, y están a la venta con sus envases y presentaciones similares a los originales.

El primer gran adversario: sin luz natural no hay foto

El maquillaje, como vemos, tenía sus limitaciones, y aunque resultaran mucho más sencillos los planos cortos en los que no era relevante la postura del cuerpo del cadáver, cuanto más cerca estaba la cámara más difícil era disimular la lividez del rostro. Por eso se extendió enseguida la idea de situar al cadáver en una pose de cuerpo entero similar a la que adoptaban las personas vivas, en posición vertical y con posibilidad de desplegar mínimamente los brazos, para obtener un punto de apoyo adicional simulando una postura natural.

El reto era realmente formidable. En las primeras experiencias, no quedaba otra que confiar en las características del rigor mortis para sostener las extremidades rígidas, pero esta característica sólo era útil al fotógrafo entre las 24 y las 36 horas del fallecimiento: un poco antes, el rigor no se había instalado aún y un poco después desaparecía, o bien dejaba de cumplir su función tan pronto se intentaba manipular la posición del cadáver.

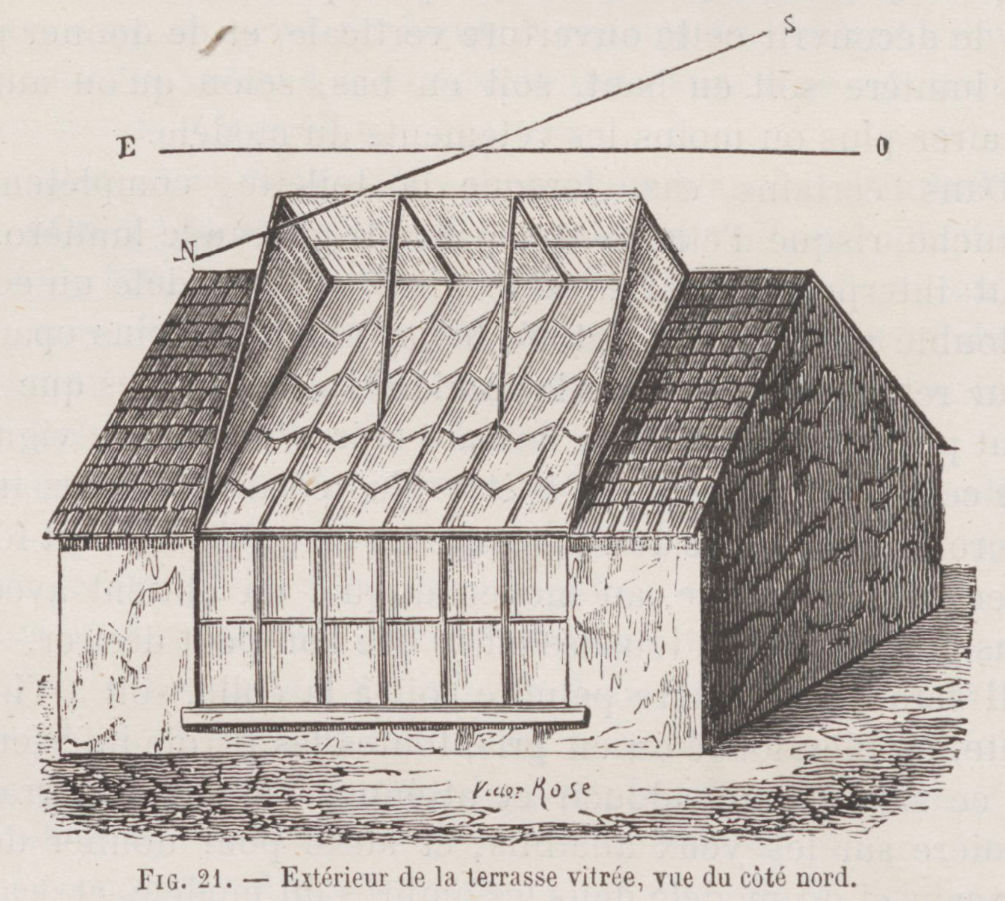

El problema se complicaba enormemente teniendo en cuenta que no había luz artificial para tomar la foto: la toma requería condiciones de luz natural muy exigentes que sólo se daban en determinados momentos del día. En algunos lugares de Europa se llegaron a tramitar autorizaciones especiales para trasladar el cadáver al estudio del fotógrafo antes del entierro, ya que sólo allí se podían garantizar unas óptimas condiciones de iluminación. Todos los estudios solían contar con una zona de terraza cubierta con paneles de cristal y una orientación al sol específica, con objeto de capturar la máxima cantidad de luz.

El segundo gran adversario: la ley de la gravedad

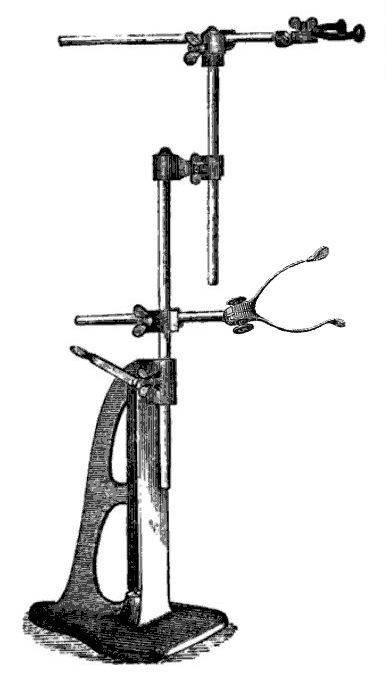

Era necesario, por tanto, evitar la dependencia del rigor mortis para capturar la imagen cuando las condiciones fueran las adecuadas. La industria fotográfica desarrolló entonces toda una serie de máquinas de sujeción o «body stands». Originalmente estas máquinas se inspiraron en los «head rest», unos dispositivos que se acoplaban a las sillas a modo de reposacabezas, y se usaban a veces para evitar el balanceo de la cabeza durante la toma de fotografías convencionales. Pero era fácil pensar que no conseguían mantener el cadáver en equilibrio o, si finalmente conseguían hacerlo, difícilmente obtenían una postura que pudiera ser considerada natural.

Así pues, la preparación del cadáver para la fotografía simile-viventem requería mantener firmemente la rigidez en todas sus articulaciones principales, una vez dispuesto en la postura deseada. Las máquinas que únicamente sostenían el cadáver desde atrás no podían cumplir ese propósito de una manera verosímil, y entonces los profesionales se encontraron con un aliado inesperado: las amplias ropas que, sobre todo en el caso de las señoras, permitían incluir dispositivos articulados que se acoplaban al cadáver por debajo del atuendo.

Fíjate que en todas las fotografías post-mortem simile-viventem que ilustran este artículo se observa siempre la misma operativa. Todos los cuerpos tienen al menos cuatro puntos de soporte: tres de ellos son apoyos sobre el suelo, a modo de trípode: uno lo proporcionaba el «body stand» que se aprecia detrás de las personas fallecidas. Éste debía tener una base amplia para soportar en equilibrio el peso del cadáver y disponía de varillas regulables para sujetarlo por la cintura y por la nuca. Los otros dos puntos de apoyo en el suelo lo forman las piernas, previamente inmovilizadas por debajo de la ropa con estructuras metálicas denominadas «leg holders» que recorrían toda la pierna y se sujetaban firmemente mediante correas.

|  |

Pero estos tres puntos de apoyo no siempre proporcionaban la estabilidad suficiente para sostener al finado erguido de forma convincente. Para mejorar el resultado se empleaba entonces el «arm holder», estructura de hierro que sostenía bajo la ropa uno de los brazos en una posición determinada, completamente rígido, y se dejaba caer sutilmente sobre un mueble o elemento arquitectónico que servía como cuarto punto de apoyo.

Aunque la indumentaria permitía ocultar toda la puesta en escena casi a la perfección, si os fijáis veréis que el cadáver nunca está completamente vertical, ya que para obtener una correcta distribución del peso sobre los puntos de apoyo se requería desplazar el centro de gravedad inclinando ligeramente la cadera hacia atrás, o bien disponiendo una pierna delante de la otra.

En la imagen de la pequeña que ilustra el principio de este artículo, la distribución del peso paradójicamente no está bien conseguida: la criatura está en una postura extraña en la que las piernas no aparecen bien alineadas con el cuerpo, de manera que los pies parecen dejados caer, no se aprecia que soporten peso alguno, probablemente porque en un cuerpo tan pequeño sólo el «body stand» sería suficiente para mantenerlo erguido. En este caso la familia optó por mostrar los brazos desnudos de la criatura, por lo que la manita izquierda aparece literalmente adherida a la silla para asegurar el cuarto punto de sujeción.

Y después de tomada la foto…

El tercer gran recurso de la fotografía post-mortem era el retoque fotográfico (el «Photoshop» de la época). Como tendrás oportunidad de conocer, no todos los efectos que se aplicaban al negativo daban muestras evidentes de manipulación. Por el contrario, resulta fascinante la maestría de unos profesionales que trabajaban con herramientas sencillas para corregir defectos de la foto original, y a menudo conseguir un efecto de color. Esta tecnología no es ya exclusiva del «simile-viventem», sino que se aplicaba a todo tipo de fotografías post-mortem, y merecen un capítulo aparte.

No te pierdas «La increíble industria de las fotos post-mortem (segunda parte)».

Lorenzo Malatesta, agosto de 2021